Системы Ивашенцова. Ivashentsov`s systems.

Системы Ивашенцова. Ivashentsov`s systems.

Александр Петрович Ивашенцов родился 17 декабря 1857 года. Его отец Пётр Павлович, подполковник жандармского корпуса, происходил из древнего дворянского рода Костромской губернии, мать Мария Ивановна — из польского шляхетского рода Грушецких. Получив юридическое образование в Императорском училище правоведения, Ивашенцов всю жизнь проработал по судебному ведомству в С.-Петербурге, в Новгородской губернии, в Петергофе, в Царском Селе и вновь в С.-Петербурге. Дослужил до чина действительного статского советника, был награждён орденами Св. Станислава 3 степени, Св. Анны 3-й и 2-й степеней, Св. Владимира 4-й и 3-й степеней, медалями «В память царствования императора Александра III» и «В память 300-летия царствования дома Романовых». Его жена Александра Петровна, урождённая Родионова (1856 — 1939), происходила из семьи военного. Старший сын Борис Александрович Ивашенцов (1881 — 1943), надворный советник, служил судебным следователем. Эмигрировал, похоронен в Сербии. Младший сын Глеб Александрович Ивашенцов (1883 — 1933) — выдающийся врач-инфекционист, основатель Боткинской больницы в С.-Петербурге.

«Настольная книга охотника» С.А. Бутурлина (Вологда, Всекохотсоюз, 1930 г.) начинается словами: «Посвящаю памяти моего друга и учителя Александра Петровича Ивашенцова, бескорыстного, талантливого и неутомимого работника на пользу российской охоты вообще и российского малоимущего охотника в особенности». Действительно, среди многочисленных увлечений Александра Петровича: коньками, парусным и гребным спортом, велосипедом, теннисом, фотографией — особое место занимали охота и охотничье оружие. Ивашенцова можно считать первым оружиеведом-исследователем в России, а методологию определения качества дробового выстрела, содержащуюся в его книге «Бой и служба дробового ружья», следует рассматривать как заслуживающее внимания дополнение опытов Журне и Броунса. Заблуждения Ивашенцова, впрочем, как и Бутурлина, уверен, связаны с отсутствием технического образования. Тем не менее, оба пользовались уважением у русских охотников, а авторитет Ивашенцова в России был непререкаемым. Он состоял почетным членом Эстляндского общества любителей охоты, непременным членом Киевского и почетным членом Рязанского отделов Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, членом правления Общества любителей породистых собак, действительным членом Северного общества любителей правильной охоты, в 1894 году в качестве эксперта входил в комиссию по улучшению бездымного пороха, постоянно публиковался в периодических охотничьих изданиях, написал несколько книг, в том числе две — по оружейной тематике: «Охота и спорт» (1898 — 1-е издание, 1906 — 2-е издание) и «Бой и служба дробового ружья» (1910).

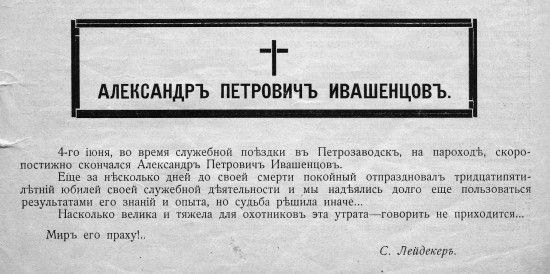

После скоропостижной кончины Александра Петровича 4 июня 1913 года в результате инсульта на пристани Вознесенье Олонецкой губернии начался сбор средств на памятник. Осенью 1914 года его установили на могиле Ивашенцова в Воскресенском Новодевичьем монастыре С.-Петербурга. Из 2377 руб. 30 коп., собранных по всей стране, на сам памятник ушло 1605 руб. Остальные деньги предназначались для учреждения стипендии имени А.П. Ивашенцова в Императорском лесном институте. Поскольку оставшейся суммы для этого не хватало, журнал «Наша охота» объявил новый сбор средств. При советской власти памятник на могиле Ивашенцова был «национализирован», а могила утрачена.

Могила А.П. Ивашенцова на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. 1914 год. Публикуется впервые.

Первая система Ивашенцова.

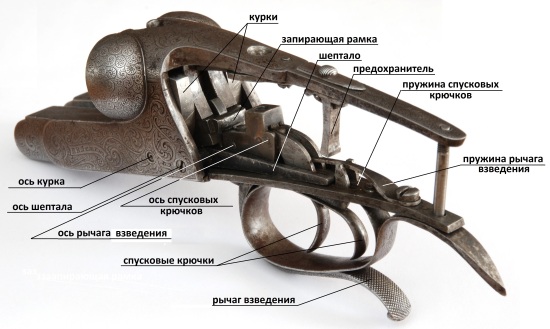

Из объявления торгового дома «В.В. Лежен» от 1892 года: «Имея обширную оружейную мастерскую с опытными и искусными мастерами, принимаем заказы на новые ружья и штуцера всех систем высшего достоинства, а также новой системы А. П. Ивашенцова, на которую нам выдана привилегия. Достоинства этой системы перед другими сводятся, главным образом, на безусловную прочность и надёжность колодки, простоту механизма, легко поддающегося чистке, и на безопасность в обращении. Ружьё этой бескурковой системы производится нами с ключом системы Дау и между курков со стволами дамасскими Кильби или стальными Д. Витворта ценою от 375 р. до 450 р. Заграничного производства — от 150 до 275 р». Объявление касалось так называемой «первой системы Ивашенцова» в 2-х её разновидностях. В одной взведение обеспечивалось верхним ключом, в другой — нижним рычагом, который привыкли называть «рычагом Дау», хотя Джордж Дау запатентовал не рычаг, а систему запирания (британский патент №1594 от 1862 г).

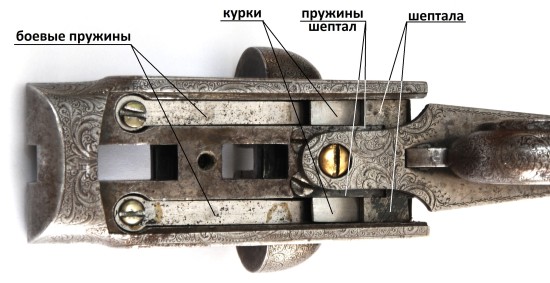

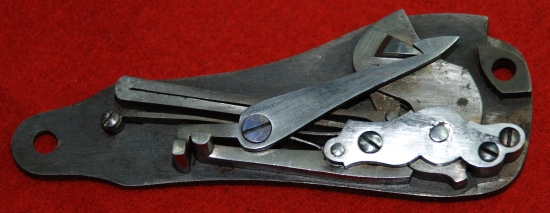

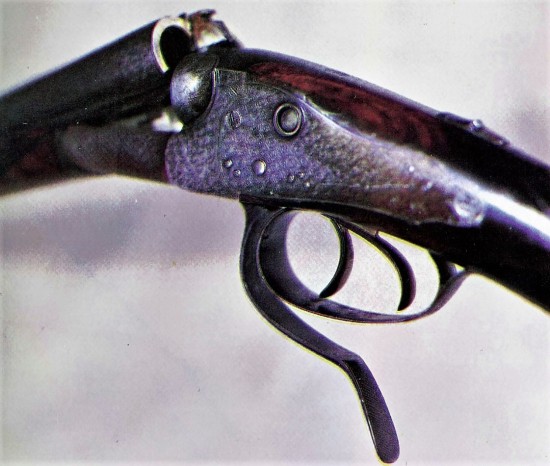

Как работает механизм «первой системы», видно на приведённых выше снимках. Рычаг взведения, качаясь на оси, взаимодействует с запирающей рамкой и задвижкой верхнего узла запирания. При отведении рычага вперёд и вниз, запирающая рамка движется назад, взаимодействуя с курками, а пружина рычага нагнетается. Курки поворачиваются на своих осях, поджимая плоские боевые пружины. Под действием пружин шептал последние заходят в упоры курков, запирая их. После отпускания рычага взведения под давлением пружины он вместе с рамкой и верхней задвижкой возвращается на место. В другой разновидности описанный цикл взведения обеспечивается верхним рычагом (ключом). Предохранитель мог быть автоматическим (как на снимке). Его тяга упирается в верхнюю часть всё того же рычага запирания Не думаю, что мне следует анализировать достоинства или недостатки этой простой системы. О ней высказался сам Ивашенцов в своей книге «Охота и спорт»: «Моя система не представляет ничего вполне нового и оригинального…я старался взять все лучшее из известных мне систем и, скомбинировав наивыгоднейшие их особенности, я получил систему, на мой взгляд, довольно целесообразную». О недостатках своей системы Ивашенцов написал в этой же книге: «..ей оказались присущими два недостатка: один — это невозможность сделать при ней очень легкое ружье, другой — затруднительность уравновесить силу боевой пружины так, чтобы она с достаточной энергией опускала ударники и вместе с тем давала возможность легко поднимать их. Пружину волей-неволей приходилось делать несколько грубой, а это затрудняло взвод». Собственно, этим всё и сказано. Моя характеристика: громоздкое и неудобное. Замечу, что в начале 1890-х, когда Ивашенцов начал продумывать свою «систему», речь шла только о 12 калибре. Никаких идей относительно «магнумов» в 20 калибре у него тогда ещё не было. Возвращаюсь к приведённому выше объявлению Леженов в части «заграничного производства» ружей Ивашенцова. Известно, как минимум, одно такое ружьё с взведением верхним ключом. Оно изготовлено компанией Томаса Килби из Бирмингема. Долгое время считалось, что Килби, один из лучших английских ствольщиков, — некий мастер-одиночка. Между тем, это была мануфактура, в которой рассверливались и обрабатывались «сырые» трубки, в основном Витворта, иногда — Круппа, спаивались ствольные блоки, выпускались нарезные стволы, в том числе для короткоствольного оружия, а также изготавливались стволы из собственной сварочной стали (дамаск, ламинат). Информация о ружье системы Ивашенцова с клеймом Килби на подушках колодки подвигла заняться самим Томасом Килби. Выяснилось, что его мануфактура выпускала и ружья тоже.

В показанном выше ружье использован Webley Screw Grip в качестве верхнего узла запирания. Взведение обеспечивает верхний ключ. Из-за его длины кнопка предохранителя вынесена на левую боковину ложи.

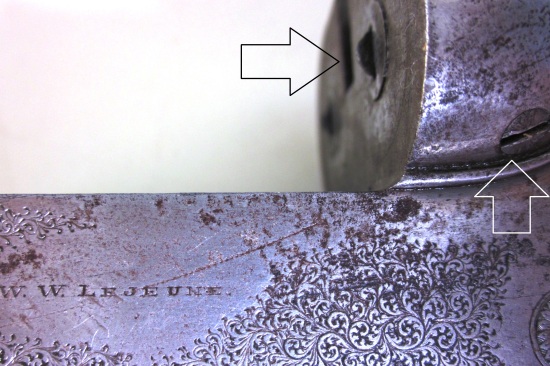

Ружей системы Ивашенцова с клеймом Килби и рычагом Дау мне не попадалось. Оба варианта «первой системы» собирались в мастерской торгового дома «В.В.Лежен». Интересной особенность и признаком этих ружей была конструкция бойков, о которой сам Ивашенцов написал следующее: «Бойки представляют собою 2 прямых брусочка стали с четырехугольным поперечным сечением; сверху они имеют по небольшому продольному пазу, в который входят концы винтиков сверху колодки и удерживают этим движение их взад и вперед в известных пределах, бойки толсты, не длинны и очень прочны». В действительности, «винтики» входили снизу. Бойки «инертные», то есть не имеющие пружин.

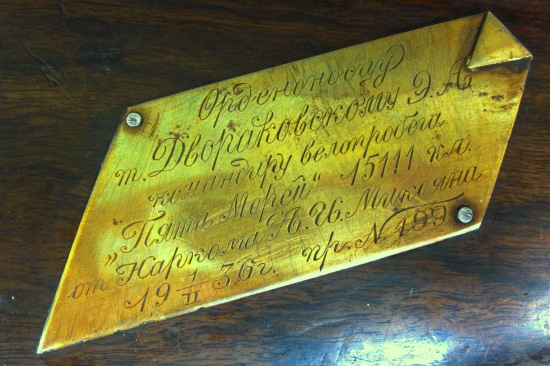

На снимке вверху видно устройство бойков ружья №386 «первой системы Ивашенцова» с верхним ключом, собранного в мастерской торгового дома «В.В. Лежен» (W.W. Lejeune). Этот дробовик 12 калибра имеет блок стволов Килби №19892 из стали Витворта, соответствующий 1892 — 1894 годам выпуска, и верхнее запирание массивной горизонтальной задвижкой, типичное для ружей Лежен. На основании кнопочного цевья Энсон сохранились остатки цветной калки. В 1936 году ружьё было подарено от имени А.И. Микояна Э.А. Двораковскому, командиру велопробега «Пять морей» (15111 км). Вероятно, первым владельцем ружья был дворянин с инициалами В.Р.

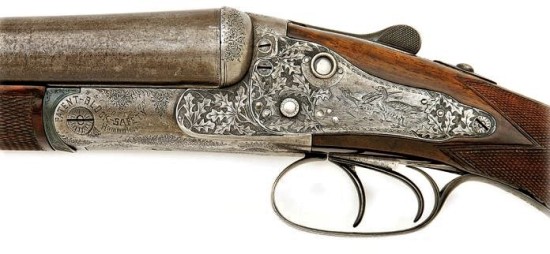

Ружьё «первой системы» Ивашенцова под маркой W.W. Lejeune (В.В. Лежен) с приводом механизма от верхнего ключа.

Ещё одно ружьё «первой системы» под маркой «В.В. Лежен» 12 калибра имеет дамасковый ствольный блок Килби и автоматический предохранитель. Механизм ружья приводится рычагом Дау (фото внизу).

Разрабатывая свою систему, Ивашенцов исходил из ошибочного посыла, что «…главный недостаток бескурковых систем — непрочность ослабленной колодки, ради помещения пружин, ударников и взводителей их…». Этот вывод, сродни распространённому в те годы заблуждению о «гигантских давлениях, которые выдерживает колодка», Ивашенцов, вероятно, сделал после известного случая разрушения ружья у него в руках, вызванного, скорее всего, скрытыми дефектами в металле колодки. Несовершенство «первой системы» было очевидным, и, скорее всего, именно поэтому не состоялось её серийное производство на Ижевском оружейном заводе. Из написанного самим Ивашенцовым в августовском номере «Нашей охоты» за 1909 год следует, что в Ижевске было собрано одно единственное ружьё. Заказ дробовика «первой системы» был, вероятно, редким явлением, если Ивашенцов считал возможным лично заниматься его пристрелкой. Один такой заказчик на страницах «Охотничьей газеты» горячо благодарил Александра Петровича. Ружьё с цилиндрической сверловкой стволов длиной 28″ из стали Витворта, изготовленное в 1893 году и пристрелянное Ивашенцовым, на 40-50 шагов дробью №1 прошивало зайца насквозь. Думаю, такую резкость дало бы любое ружьё при 38 г дроби и 7 г чёрного пороха или 2,2 г «Сокола» (навески владельца). За свой дробовик с затратами на гравировку, подгонку, пристрелку и «чаевые» заказчик заплатил 520 рублей.

Вторая система Ивашенцова.

Бытует мнение, что первое ружьё «второй системы» собрал Мацка. Никаких доказательств этому нет. В коллекции Тульского государственного музея оружия находится неотделанное ружьё, которое по данным учёта ТОЗа 1925 года числится как «ружье охотничье бескурковое двуствольное центрального боя, 12 калибра, системы Ивашенцова А.П., работы Мацки в неотделанном виде». Однако совершенно очевидно, что этот дробовик (фото внизу) не является ружьём «системы Ивашенцова».

Неотделанное ружьё 12 кал. работы Ф.О. Мацки. Фото: О.Б. Ивлева (Тульский государственный музей оружия).

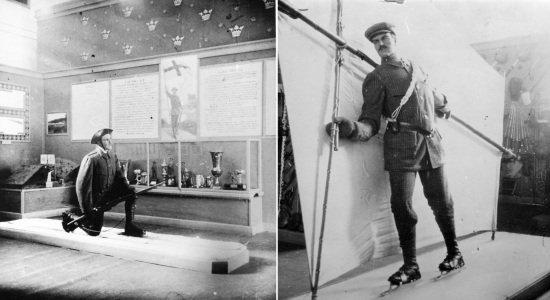

Замки на боковых основаниях, точно такие же как на «парадоксе» Бутурлина — Мацки, но взводятся при «переламывании» ружья. Из статей А.П. Ивашенцова «Ружьё по моей системе и размерам в изготовлении Императорского Тульского Оружейного завода» («Наша охота», август 1909 г.) и А.Н. Коленкина «Ружьё 20 калибра по системе и размерам А.П. Ивашенцова» («Наша охота», ноябрь 1909 г.), не содержащих никаких упоминаний о Ф.О. Мацке, следует, что первое ружьё «второй системы» было выпущено ИТОЗом. Впервые оно было продемонстрировано на русско-шведской выставке физического развития и спорта, открывшейся 16 августа 1909 года в Михайловском манеже (Зимнем стадионе) С. — Петербурга.

Ружьё 20 калибра «второй системы Ивашенцова», выпущенное ИТОЗом и экспонировавшееся на русско-шведской выставке физического развития и спорта в 1909 году.

Это ружьё 20 кал. имело замки, в точности повторявшие, включая форму бокового основания, аналогичные замки компании W.C. Scott & Sons. Спусковой механизм был выполнен на отдельном основании (нижней личине). Что интересно, ружьё Ивашенцова с русско — шведской выставки, как и прототип, имело сrystal indicators — прозрачные глазки, через которые можно было увидеть взведённые курки. По данным учёта на 1.01.1918 года на складе ТОЗа находилось приличное количество «глазков» 3-х типоразмеров, два из которых предназначались для ружей центрального боя, а один относился к винтовке «Сибиряк». Без дополнительного изучения вопроса сложно утверждать, что тозовский «глазок» и «сrystal indicator» — это одно и то же. На серийных ружьях «глазок» был заменён указателем взведения на оси курка. Запирание и взведение замков ружья Ивашенцова производится рычагом Дау. Механизм запирания состоит из нижней рамки, заходящей на два подствольных крюка и верхней задвижки Пёрдэ, двигающейся вдоль оси ружья и запирающей выступ на казённом срезе ствольного блока. При взведении курков бойки под действием пружинок втягиваются в щиток колодки. Механизм позволяет производить плавный спуск курков. По мнению автора статьи в «Нашей охоте», стволы были сработаны «не вполне по его (Ивашенцова — прим. автора) размерам» и «чоки не были окончены».

Ружьё Ивашенцова с верхним узлом запирания по типу «первой системы». Фото из книги «Охотничье оружие» (Блюм М.М., Шишкин И.Б., 1987).

На верхнем узле запирания стоит остановиться подробнее. В книге «Бой и служба дробового ружья» Ивашенцов написал: «Затвор состоит из рамки Пердея и третьего верхнего скрепления типа Перде. Я очень ценю его за то, что оно позволяет обойтись без вырезов сверху колодки, самый выступ третьего скрепления Пердея мал и не портит, при чистке стволов, руки, работа же его достаточно надёжна». Это написано в 1910 году. А.Н. Коленкин же, автор самого первого описания ружья Ивашенцова «второй системы», в 1909 году написал: «Затвор у этого ружья пружинный с рамкой Пердэ и с видоизменённым А.П. Ивашенцовым третьим скреплением, приводится в действие нижним ключом, охватывающим скобу». Между тем, на рисунке ружья, описываемого Коленкиным, третье скрепление таково, что может разместиться только в колодке с вырезом наверху. Можно предположить, что рисунок испорчен ретушью, тем более, что известно ружьё Ивашенцова, верхний узел которого повторяет такой же на ружьях «первой системы». Скорее всего, именно он был на самом первом ружье ИТОЗа, о котором рассказал Коленкин.

Первым владельцем серийного ружья Ивашенцова стал сам А.Н. Коленкин, сделавший заказ прямо на выставке. Производство началось в марте 1910 года. А.П. Ивашенцов писал: «…я решил воспользоваться превосходным замком Скотта в шейку и скомбинировал систему так: ударники Скотта были снабжены выступами или кулаками; ключ был удлинен в колодке, и взвод ударников, равно как и управление затвором устроены как у Вудворда. Благодаря этому, колодка получилась сплошная, и, следовательно, ей можно было придать любой вес, прочность и форму. Замки Скотта вполне обеспечили силу и точность действия ударной системы, а длинный и сильный ключ Дау, в связи с мягкостью двухколенной боевой пружины, облегчил взвод ударников. Действие ея и управление его совершенно аналогичны с моей системой. Вместо замков Скотта в шейку для любителей подкладного замка можно взять quasi-подкладной замокъ Мура и Грея, хотя лучше обратнаго замка Скотта он не будет».

Серийное ружьё Ивашенцова выполнено добротно и с большим запасом прочности. Высокое качество фрезерных и слесарных работ гораздо лучше того, что можно увидеть на современных изделиях того же завода. Однако в процессе эксплуатации выявились некоторые недостатки. Механизм ружья приводится нижним рычагом, который взаимодействует с рамкой. Рамка имеет два катка, упирающиеся в курки при взведении. Расстояние (плечо силы) между осью катка и осью курка мало. Из-за этого и необходимости сжатия, помимо боевых, мощной спиральной пружины, поджимающей рычаг Дау, взведение требует изрядного усилия. На некоторых ружьях вследствие, вероятно, не самой лучшей закалки происходил износ катка, и место его контакта с курком становилось плоским. В этом случае взведение превращалось в проблему. Лечится эта «болезнь» заменой или перестановкой местами самих катков. К качеству сборки и осадки никаких претензий нет, эти работы выполнены отлично. Ружья Ивашенцова имеют два вида декора: грубоватый скролл по поверхностям колодки или сюжетную гравировку. Головка колодки чеканилась или гравировалась.

Ружьё Ивашенцова по прейскуранту стоило 175 руб. и было самым дорогим из выпускавшихся ИТОЗом. Ствольный блок из отличной ижевской стали мог быть 20 калибра под бумажную гильзу или 24 калибра — под медную с патронником в 70 мм. Его длина 27″ (686 мм) могла меняться в небольших пределах. Гильошированная прицельная планка была сплошной или углублённой (типа «Идеал»). Стволы выпускались 2-х видов: облегчённые (с ними ружьё весило около 7 фунтов) и тяжёлые (с ними ружьё весило от 7,3 до 7,5 фунтов) — с чоковым сужением в одном или обоих стволах. Цевьё кнопочное (Энсон), ложа английская (прямая). Антабки не ставились, но их можно было заказать. За 2 рубля к цене прейскуранта покупатель получал любую форму ложи, в том числе по своим параметрам. Носок и пятка приклада имели металлические вставки. Колодка, нижняя личина и боковые основания подвергались цементации (цветной калке «под мрамор»). По данным складского учёта на 1.01.1918 года за охотничьей мастерской ТОЗа для ружей Ивашенцова числилась одна пара стволов и колодка 16 калибра, а также комбинированная пара с гладким стволом 20 кал. и нарезным калибра .50-110-300 («бюксфлинт»). Таким образом, прочность колодки ружья Ивашенцова 20 кал. позволяла использовать её, в том числе, для дымного экспресса .50 калибра с зарядом 110 гран (7,1 грамм) чёрного пороха и пулей в 300 гран (19,4 грамм).

По воспоминаниям Д.М. Кочетова, ружья Ивашенцова были выпущены «небольшой серией». По ведомости охотничьей мастерской ИТОЗа на 1.01.1918 года на заводе находилось одно ружьё Ивашенцова в готовом виде стоимостью 175 руб., из которых 122 руб. 10 коп. — заработная плата и 9 руб.15 коп. — стоимость основных материалов. Имелись также ружья в разной степени готовности: 1 прилаженное, 3 отлаженных, 2 гравированных, 5 калёных, 6 собранных с белыми стволами, 1 собранное с переменными стволами (вероятно, речь идёт о ружье с дополнительной парой стволов — прим. автора). Из частей ружья Ивашенцова в наличии было: стволов 24 кал. с одним чоком — 6 пар, 20 кал. с одним чоком — 40 пар, 20 кал. с 2 чоками — 3 пары, бюксфлинт — 1 пара, убитых (забракованных) — 110 пар. Коробок 16 кал. — 1 штука, 20 кал. — 26 штук, а также замки, рамки запирания, винты и тд. Таким образом, после 1922 года могло выйти не более 45 ружей Ивашенцова.

Рассказывая о «второй системе» Ивашенцова, нельзя обойти вниманием двух разных Вудвардов (Woodvard), в британских патентах 1876 года которых была реализована идея взведения рычагом: Томаса Вудварда из Бирмингема с патентом No. 651, по которому было построено, например, ружьё «Acme» и Джеймса Вудварда из Лондона (вместе с Томасом Саузгейтом) с патентом No. 600, по которому было построено ружьё «The Automatic» фирмы «James Woodvard & Son». Интересный факт: первый «The Automatic», взводившийся рычагом, имел курковые замки. Механизм со спиральными пружинами ружья «Acme» мог приводиться боковым или нижним рычагом. Подкладные замки ружья «The Automatic» взводились рычагом Дау. «Acme» 12 калибра могло не иметь верхнего узла запирания, а «The Automatic» имело верхний узел в виде «кукольной головки», которая ничем не запиралась. Очевидно, что наличие подкладных замков никак не ослабляло колодку, поскольку с этой же системой выпускались нитро-экспрессы африканских калибров.

Стоит заметить, что «вторая система» впервые была описана в 1906 году в главе «Видоизмененная мною система Скотта» (А.П. Ивашенцов, «Охота и спорт»), то есть задолго до появления теории самого Ивашенцова о преимуществе стрельбы усиленными зарядами из малых калибров. В той же книге написано: «…я лично выбрал бы цилиндр 12 калибра, от 8 до 9 фунтов весу, под картонную гильзу…ружья лёгкие суть предметы роскоши… Чоки в разряде охотничьих ружей, по моему мнению, совершенно неуместны…». Кстати, намерение ИТОЗа «установить валовое производство ружей этого типа, но 12 калибра, весом около 7 3/4 ф.» («Наша охота», ноябрь 1909 г), как известно, не было осуществлено. Не хочу ничего навязывать. Каждый вправе делать свои выводы. Моё мнение таково: утверждение о непрочности ружейной колодки, якобы ослабленной различными пазами и полостями для размещения механизма, было ошибочным, тем не менее, оно привело к появлению ружей 12 калибра первой, а затем и второй системы Ивашенцова с не самыми лучшими весовыми характеристиками. Это, в свою очередь, вызвало опыты с усиленными зарядами 20-го калибра, поскольку дробовая осыпь обычной «двадцатки», естественно, была хуже осыпи, которую давал 12 калибр. Результаты, полученные с применением не вполне корректной методологии этих экспериментов, позволили Ивашенцову утверждать о преимуществе малых калибров, что породило жаркие дискуссии на страницах охотничьей периодики того времени. Апофеозом стал выпуск «двадцатки» Ивашенцова Императорским тульским оружейным заводом. Критическое осмысление и возвращение «на круги своя» произошло позже. Если бы постановка ружья в производство происходила не под влиянием авторитета одного человека, а после комплекса испытаний в условиях реальных охот, боюсь, мы никогда бы не увидели первое, по-настоящему российское ружьё, во всяком случае, в начале XX века.

Ружья (в том числе системы Ивашенцова) в витрине ИТОЗа (слева) на Царскосельской выставке 1911 года.

Как бы там ни было, усилия А.П. Ивашенцова были оценены. На русско-шведской выставке физического развития и спорта 1909 года его ружьё получило большую золотую медаль Императорского русского технического общества. Сам же А.П. Ивашенцов был награждён почётной медалью этого общества, которая присуждалась «за особые заслуги в области техники и промышленности». Александр Петрович получил её «за разработку охотничьего ружья и полезную деятельность в области развития оружейной техники». На юбилейной Царскосельской выставке 1911 года ИТОЗ получил Большую золотую медаль за «выдающиеся образцы охотничьего ружья и особенно за безукоризненно-исполненное ружьё системы А.П. Ивашенцова» (фото вверху).

«Первую систему» Ивашенцова можно назвать неудачным проектом дилетанта. Ружьё «второй системы» было компиляцией известных ружейных механизмов. Его главный недостаток — тяжёлое и неудобное взведение. Построенное исходя из теории, опирающейся на не вполне корректную оценку опытов по замене зарядов 12 калибра усиленными зарядами 20 калибра, тем не менее, оно оказалось не только исключительно прочным и практически «неубиваемым», но и гармоничным, и по-своему изящным. Ружей конструкции А.П. Ивашенцова было выпущено незначительное количество, их мало, и их нужно беречь. Они несомненно представляют коллекционную ценность и являются своеобразным памятником пытливым первопроходцам отечественного оружейного дела.